珠江潮涌,携湾区活力奔涌向前;黔北山青,映乡村新颜生机盎然。“十四五”期间,广东珠海与贵州遵义以“珠遵联璧”为纽带,跨越千里山海,在产业协作、民生改善、人才交流等领域并肩深耕。在习水县的田间地头,协作项目破土生金;在安置点的文化广场,欢声笑语浸润人心;在医院的诊室里,医者仁心传递温暖。一个个鲜活场景、一张张灿烂笑脸,生动诠释着东西部协作的深刻内涵,也写下了共同发展的动人篇章。

“以前一到旱季,花椒叶子干枯、果实还没饱满就不长了,心里很着急但一点办法都没有。”习水县桑木镇森林村种植户叶国波蹲在自家花椒地旁,指着绿油油的枝叶感慨,“现在有了新水池,花椒再也不愁‘渴’,今年收成肯定差不了!”

▲椒农采收。(刁苓沙 摄)

这抹“绿”的背后,是珠海对习水特色产业的精准帮扶。针对花椒种植“靠天吃饭”、加工能力弱、销路窄等难题,瞄准产业基础设施短板,再次投入135万元,建起17个花椒灌溉池、修了5220平方米生产便道,让“水通路畅”托起种植户的信心。

▲通过申请“珠遵协作”帮扶资金275万元修建的大合水村花椒烘烤厂房。(刁苓沙 摄)

“以前烘干全凭经验,温度没掌握好,花椒要么颜色发黑,要么香味跑了。”在狮子村的花椒加工厂里,种植大户赵学祥盯着烘干设备的仪表盘,脸上满是踏实,“现在机器控温精准,烘干的花椒又红又香,收购价每斤能多卖好几块!”

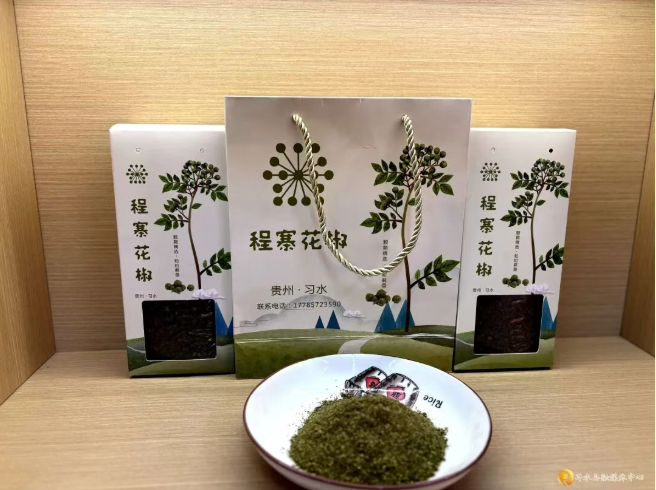

▲“程寨花椒”品牌产品展示。(刁苓沙 摄)

如今,习水花椒种植面积已稳步扩大到13000亩,加工转化率大幅提升,带动周边农户年均增收,曾经的“小众作物”成了村民的“致富树”。

▲花椒树的尖刺泛着油光。串串青果挨挤在刺丛里。(刁苓沙 摄)

不只花椒,珠海的协作资金还像“活水”一样,淌进习水的各个特色产业。在二郎镇,协作资金培育的“绿荫鸡场”里,首批鸡苗长势正旺,预计年出栏肉鸡9万羽,每年能带动20户脱贫户、防贫监测对象分红;杨坪村靠40万元帮扶资金激活了集体经济,二郎镇用31万元注入产业新动能,“一镇一业、一村一品”的格局逐渐成形......

黄金湾蔬菜基地更是借着协作东风完成“焕新”。180万元专项资金用于升级农用设施,60个高标准大棚拔地而起,总面积达13900平方米。现在,基地不仅能给当地村民提供新鲜蔬菜,还成了珠海餐饮企业的直供基地,目前习水已有6家基地获得珠海市“菜篮子”基地认证,实现了从“菜园子”到“餐桌子”的直达链路,让习水蔬菜卖得更稳、走得更远。

▲冬日里的华润社区黄金湾组一片生机勃勃的绿意。(罗金 摄)

为了让产业“走得久”,珠海还推动习水金控推出惠企纾困政策,通过低息贷款、担保贴息,帮中小企业和种植大户解决资金难题。“140万元担保贷款资金的到位,让我们有了充足的流动资金购买麻羊和原材料,极大地缓解了公司资金周转压力,更加坚定了我们做好麻羊加工产业的信心。”贵州容成农牧发展有限公司总经理袁小容说。

▲贵州容成农牧发展有限公司车间工人正在分装羊肉。(张川 摄)

“以前晚上出门,全靠手里的手电筒,走在坑洼的路上,总怕摔着。现在路灯亮堂堂的,晚上出来散步、串个门,心里踏实多了!”二郎镇村民雷炷站在家门口,指着新安装的太阳能路灯,笑容里满是满足。

▲东西部协作资金,让社区监控实现全覆盖。

这抹“亮”,来自2025年9月在东部挂职干部牵线搭桥下,动员东部企业、社会组织捐赠爱心资金25万元。在千里之外的习水县110户村民的家门口亮起了路灯,不仅照亮了夜路,更暖了大家的心。在习水,这样的民生实事还有很多 —— 在马临五一村,珠海帮扶资金让“塑料管下岗,镀锌管进村”。新的供水管道铺到了村民家门口,700名村民再也不用为“吃水难”发愁,拧开水龙头,流出来的是稳定放心的“幸福水”;在双龙乡,19万元协作资金修建的供水工程,让2540名群众告别了“靠天吃水”的日子;在二郎镇,6万元协作资金改造的灌溉设施“泵”活了水源,9个村民组、700户村民的用水难题彻底解决。

▲马临街道五一村,由东部挂职干部牵线搭桥,动员东部企业、社会组织捐赠爱心资金25万元让千里之外的习水县110户村民的家门口亮起了路灯。(王烨 摄)

“以前抽水要靠人守着,一天只能供两小时水,还经常断流。现在设备升级了,不用人盯,全天都有水,不仅省了人力,村民用水也方便多了。”莫洛村党支部书记周章说起供水变化,语气里满是欣慰。这场“饮水革命”,让乡村供水走向了智慧化、长效化。

▲在双龙乡19万元协作资金修建的供水工程。(税会静 摄)

易地扶贫搬迁安置点的变化,更是让“安居”变成了“乐业”。珠海投入资金完善安置点基础设施,建起了文化广场、便民服务中心,还引进了就业帮扶项目。如今的安置点,道路整洁,配套齐全,邻里之间常聚在广场上聊天、跳舞。“刚搬来的时候还怕不习惯,现在出门有广场,找工作有帮扶,感觉就像在老家一样亲切。”

▲东西部协作资金应用

“连续看了几个月,身上燥热的毛病都好得差不多了,夜里能踏实睡觉了。”10余年的燥热体质得到解决让习水县患者邓明芬对谢克航满是感激。在习水的日子里,谢克航除了接诊患者,还经常开展技能培训,把先进的诊疗技术手把手教给当地医生,他带教的6名学生已能独立完成诊疗,一支“带不走的医疗队”逐渐成熟。像谢克航这样的珠海帮扶人才,还有很多。“十四五” 期间,珠海推行“组团式”帮扶,让人才与技术成为协作的“硬支撑”。

▲诊室里,35岁的谢克航正握着患者的手腕把脉,观察舌象。(刁苓沙 摄)

在医疗领域,珠海专家团队与习水医院共建专科,开展远程会诊,还投入资金升级儿童重症监护室等科室,推广了多项新技术新项目。寨坝镇卫生院借着协作资金改善了设施,添了新设备,当地群众“小病不出镇”就能享受到优质医疗服务,门诊接诊量比协作前提升了不少;在超声科诊室,珠海专家带来的先进诊疗技术,让不少疑难病症得到了及时诊断,“珠遵山海情,超声谱新章”的故事,在患者间口口相传。

教育帮扶则为山区孩子点亮了希望之光。珠海金湾区红旗镇代表团多次赴习水调研,推动“名校+”合作模式落地。通过“请进来”讲座、“走出去”培训,习水的教师们学到了新的教学理念和方法。从更新教学设备到开发特色课程,“金湾细节关怀”让山区孩子享受到了和城里孩子一样的优质教育资源。

▲双龙乡保丰小学全景。(张川 摄)

就业帮扶更是让“家门口增收”成了现实。珠海组织30余家企业赴习水举办招聘会,带来2000余个高薪岗位,还推出“现场签、马上走”的便捷服务。“不用出远门就能找到好工作,太方便了!”。2025年珠海金湾区再次投入协作资金340万元,通过“线上招聘+线下对接”模式,帮助7627名习水劳动力实现就业。

协作机制“不断完善”:让同心拧成合力,让发展行稳致远

从花椒地的灌溉池到安置点的路灯,从医院的新设备到学校的新课堂,珠遵协作的每一项成果,背后都有一套“精准对接、闭环推进”的协作机制做支撑。

▲生产线上打包成型的羊肉

珠海与遵义建立了“县级统筹主导、部门分工主责、基层单位落实”的三级联动体系,珠海金湾区红旗镇与习水双龙乡等乡镇结成“对子”,通过定期调研、共商规划,确保协作项目精准对接群众需求。按照“四张清单”管理模式:用“需求清单” 摸清群众急难愁盼;用“资源清单”整合珠海的资金、技术、人才等帮扶力量;用“任务清单”明确每个项目的责任单位和完成时限;用“成效清单”检验工作实效,确保每个项目都能落到实处、惠及群众。 正是这样的机制,让协作资源真正流向了“刀刃处”。“十四五”期间,珠遵协作已从“输血式帮扶”转向“造血式协作”,从单一领域合作迈向全方位融合。

▲珠海市金湾区平沙镇、南水镇到我县考察调研。习水县融媒体中心供图

截至目前,珠海累计向习水投入协作资金18492万元,实施项目69个,带动我县麻羊、高粱、肉牛等产业发展,基本覆盖全县26个乡镇(街道)。

▲石门村完善的产业配套设施。(刁苓沙 摄)

山海为证,协作有声。从珠江之滨到黔北高原,珠海与遵义的手越握越紧,心越贴越近。“十四五”期间的协作成果,不仅为习水发展注入了强劲动能,更探索出了一条东西部协作的有效路径,在新的征程上,这份跨越千里的山海情,必将结出更丰硕的果实。

记者 张 朋

一审:张 川

二审:胡 旭

三审:罗 俊

终审:向小东

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52033002001115号

贵公网安备 52033002001115号